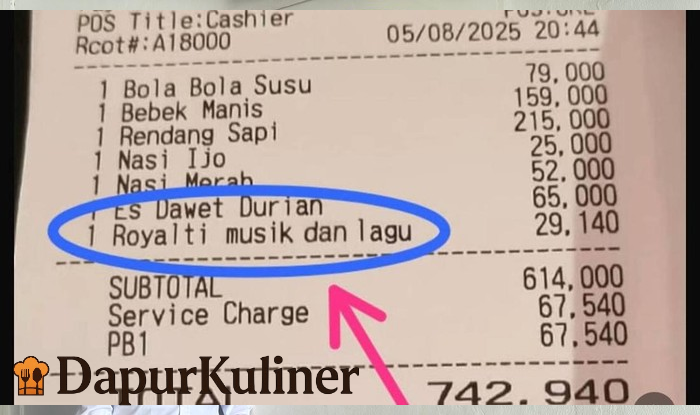

dapurkuliner – Beberapa waktu lalu, media sosial dihebohkan dengan unggahan foto struk sebuah restoran yang mencantumkan biaya tambahan sebesar Rp 29 ribu untuk royalti musik. Foto ini cepat menyebar dan menimbulkan beragam reaksi dari warganet. Sebagian mengaku baru tahu bahwa mendengarkan musik di restoran ternyata bisa dikenakan biaya khusus, sementara yang lain merasa penasaran bagaimana aturan tersebut diterapkan. Fenomena ini membuka diskusi lebih luas mengenai hak cipta, regulasi, dan praktik bisnis di sektor kuliner.

Latar Belakang Aturan Royalti Musik

Royalti musik diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta lagu atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan imbalan jika karyanya digunakan secara komersial. Restoran, kafe, atau tempat usaha yang memutar musik sebagai bagian dari layanannya, wajib membayar royalti kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Dana yang terkumpul kemudian dibagikan kepada para pemilik hak cipta. Dalam kasus struk viral ini, pihak restoran menjelaskan bahwa biaya tersebut merupakan bagian dari kewajiban mereka terhadap aturan yang berlaku, dan dimasukkan ke tagihan pelanggan agar transparan.

Reaksi Publik yang Beragam

Meski aturan ini legal, tak sedikit konsumen yang merasa kaget dan mempertanyakan transparansinya. Beberapa pelanggan mengaku memahami tujuan royalti untuk menghargai karya musisi, namun menilai seharusnya biaya ini sudah termasuk dalam harga menu, bukan dicantumkan terpisah. Di sisi lain, ada juga yang membela langkah restoran tersebut karena dinilai jujur dan tidak menutupi biaya operasional tambahan. Perdebatan ini mengingatkan pada kasus-kasus biaya tambahan lain, seperti service charge atau pajak restoran, yang dulu juga sempat menuai pro-kontra sebelum akhirnya menjadi hal yang lumrah.

Dampak bagi Pelaku Usaha Kuliner

Bagi pengusaha restoran, penerapan royalti musik memang menambah pos biaya yang harus diperhitungkan. Ada yang memilih memasukkan biaya tersebut ke harga menu, ada pula yang mencantumkannya secara terpisah di struk. Strategi ini bergantung pada pertimbangan transparansi dan persepsi pelanggan. Tantangan terbesar adalah bagaimana menyampaikan informasi ini tanpa membuat pelanggan merasa terbebani. Beberapa pemilik usaha bahkan memutuskan untuk mengurangi pemutaran musik berlisensi dan beralih ke musik bebas royalti demi efisiensi, meski langkah ini bisa mengurangi atmosfer dan kenyamanan pelanggan. Di sinilah kreativitas dalam mengelola bisnis menjadi penting, sebagaimana kita sering melihat inovasi di sektor lain seperti bengkelpintar yang sukses menyesuaikan layanan dengan tren pasar.

Edukasi Publik sebagai Solusi

Kasus ini menunjukkan bahwa edukasi publik sangat diperlukan, baik kepada konsumen maupun pelaku usaha. Konsumen perlu memahami bahwa royalti musik adalah bentuk penghargaan kepada seniman, sama seperti membeli tiket konser atau album. Sementara pelaku usaha perlu mengedukasi pelanggan secara jelas, misalnya melalui papan informasi atau penjelasan singkat di menu, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dengan komunikasi yang baik, potensi konflik bisa diminimalkan dan kesadaran kolektif untuk menghargai karya cipta dapat tumbuh. Ke depan, kolaborasi antara pemerintah, LMKN, pelaku usaha, dan komunitas musik menjadi kunci untuk memastikan regulasi ini berjalan efektif tanpa mengorbankan kepuasan pelanggan.